PC(プレキャストコンクリート)メーカー「レスコハウス」の防水改修と、軒天復旧工事の実例です。

更に6年経過後の防水の状況と、そのメンテナンスを追加でご紹介します。

千葉市にお住いのS様は、数年前にメーカーさんで外壁塗装をされたそうで、外観上はとても綺麗です。

鉄筋コンクリートの建物は実にシンプルな構成であるためか、外壁の塗り替えをすると新築時のようになります。

ある日突然、2Fバルコニーの下部(軒天)に穴があいたそうです。

弊社ホームページによりお問い合わせをいただき、現場調査にお伺いした際には、既にS様がその穴を広げ、中も確認済みの状態でした。

せっかく綺麗になっていたお家・・・さぞかしショックだったことでしょう。

早速、その穴の中を覗いてみると、PC床板(コンクリートの床パネル)の下に造作してある軒天の木部が、水の侵入により腐食していました。

長い年月をかけてこうなったものと想像できます。やがて水の重みに耐えきれずに、水を吸ったボードの一部が剥落したものと考えられます。

築年数を勘案すると防水の劣化も考えられますが、ここは別の要因での雨漏りと断定できます。

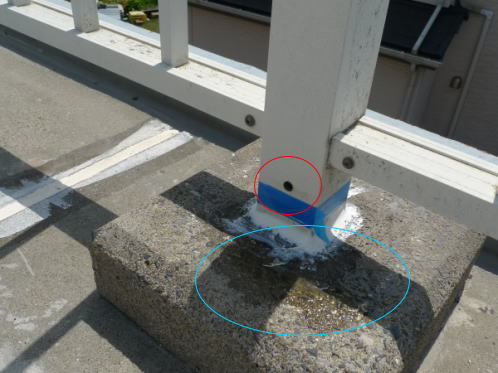

PC床板にバルコニー手すりの支柱が直接埋め込まれていますが、悪いことに、その支柱が床板のジョイント部の真上に位置しています。

支柱に入った水がこのジョイント部を経由し、軒天を侵したものと考えます。

支柱に溜まった水は、水抜きがあればそこから排出され、何事もなかったかも知れませんが、残念ながら水抜きはありませんでした。

また、写真のように、支柱と躯体(PC床板)の隙間にシーリング(白色)が施されていましたが、これでは水を受けてしまい逆効果となってしまいます。

施工前の屋上。

写真のように、人工芝が敷き詰められていました。S様の「ご自宅を大切にされている」ことを会話を通じて感じられました。

施工前の屋上。排水ドレーン廻りの状況。

新築時はPC床板の上にウレタン防水が施され、側溝部・立上りとパラペットを除いた大部分が押えコンクリートになっています。

押えコンクリートにひび割れがあっても、その下にウレタン防水層があるのでほとんどの場合、心配はご無用です。

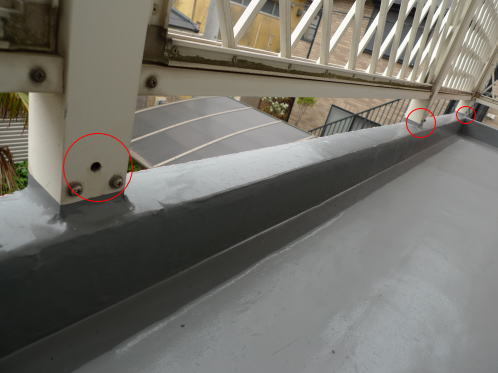

それより、側溝部等の露出しているウレタン防水層、写真では赤丸印のように、PCパネルのジョイント部のひび割れの方が、むしろ危険です。

屋上。人工芝を撤去し、高圧洗浄直前の状態。

屋上の下地補修。

縦横に入れてある伸縮目地(クラックタイト)を全て撤去し、バックアップ材及びシール材を充填し、ひび割れ部分にはUカットをしたうえで同じくシール処理をします。

よく見てほしいのが、写真右奥に見えるペントハウス躯体と防水の取り合いです。新築時はシンダーコンクリートの打設前にウレタン防水が完了しているので、ペントハウスの立上りの防水処理もできています。

しかし、今回のように改修工事では、そのコンクリート層の上から防水施工しますので、立上り部分を新たに設けなくてはいけません。

バルコニー手すり支柱の水抜き処理。

手すり支柱足元部(写真赤丸のところ)にドリルで穿孔後、グラウト(高流動化したエポキシ樹脂モルタル)を注入します。

1回目の注入で(写真青丸のところのように)支柱内部に滞留している水が、注入したグラウトにより置換えられ、注入口周辺より排出されることを確認する。

注入後、躯体のひび割れ等に浸透して目減りしますので、安定した後、2回目でグラウトが注入口からあふれ出るまで充填します。

グラウトが注入口の下端で固まったら、ここを排水口として使用することになり、将来における水の滞留を防止することになります。

下地調整。

手すり架台も含め、下地全体に樹脂モルタルを塗布し、防水施工前の下地を整えます。

屋上、2Fバルコニー共、ウレタン防水X−1工法とします。

平場部分に通気緩衝シートを貼り、次の写真の通り、側溝部・立上り及びパラペット天端はX−2工法としています。

側溝部・立上り及びパラペット天端に、メッシュ貼りをしているところです。

屋上平場。

通気シートの上にウレタン防水1層目を施しているところです。

屋上平場。

ウレタン防水2層目を塗布しているところです。

2Fバルコニー平場。

ウレタン防水1層目を塗布しているところです。

2Fバルコニー。

立上りはクロス貼り付け後ウレタン防水2層目が完了し、平場はウレタン防水2層目が完了後、トップコートを塗布しているところです。

ペントハウスの屋根と庇。

新築時は外壁と同じように塗装(防水ではありません)されています。

コンクリート住宅は耐久性が非常に高いのが特長です。長期を見据えた場合、改修工事の際には是非ともこの部分にも防水処理をしたいところです。

何故なら実際の経験上(PCメーカー各社とも)、このペントハウスからの雨漏りの現場に、幾度となく遭遇しているからです。

ペントハウスの屋根と斜壁部分。

今回のS様のペントハウスの構造は、全てPC部材を用いた仕様になっています。この斜壁部分もPC部材が使われているので、それほど心配する必要はないと思われがちですが、ここにも安全のため防水をやっておくべきです。

残念ながら今回は足場がありません。大変危険なので、写真のように屋根面から少し下がったところまでで断念していますが、一番危ない(重要な)ところの防水処理は出来ていますのでこれでひと安心です。

足場が必要となる次回の外壁塗装の時に、斜壁の下まで防水すればよいかと思います。同じウレタン防水であれば、シームレス(継ぎ目がない)な施工が可能となります。

ペントハウスの屋根と庇。

この部分はウレタン防水X−2工法で施工しました。

屋上防水完了。

写真の右中央にある脱気筒(ステンレス製の筒)は、水分を含んだ下地コンクリート層と通気緩衝シートの間に発生する水蒸気を外に排出させるための装置です。

屋上防水完了。

写真のペントハウス右横にも脱気筒を設置しました。ペントハウスを境にして左右エリアに滞りなく湿気を排気させるためです。

建物の外周付近に排水口(水下)があるため、理論上は中央付近(最も水上に近い所)に設置した方が効率がいいのは言うまでもありません。

しかしながら、現実的にはお施主様が屋上をどのように使用されているのかを、よくヒヤリングしたうえで最良の位置決めをします。

特に屋上ルーフバルコニーとして、広いエリアを使えるのに真ん中に脱気筒があったら邪魔でしかありません。こうした現場に出くわすことがあります。恐らく現場判断でそうしたのだろうと考えられますが、お施主様の意向を反映しているとは到底思えません。

この記事をお読みいただいているオーナーさんは、この点是非ともご留意いただくよう、念のため申し添えておきます。

屋上防水完了。

軽歩行用トップコートで仕上げていますので、表面は滑りにくくなっています。

2Fバルコニーの水抜き処理完了後の写真。

2Fバルコニー掃出しサッシの下端。

特に台風など南寄りの激しい風を伴った雨による、雨漏りを未然に防ぐため、サッシ下のシーリングをしっかり施してから防水していますので安心できます。

一連の防水工事が完了後、軒天の復旧作業に入ります。

軒天ボードの脆弱部分を撤去していきます。

長い年月をかけて雨に侵された下地木材。

下地ボードの復旧後、調色による塗装仕上げで傷痕はわからなくなりました。

<お客様の声>

防水施工の6年後(令和4年現在)の防水状況と、トップコートの塗り替えメンテナンスの施工例をご紹介します。

6年経過の屋上防水の状況。

年数相応のトップの劣化が見られます。日陰の少ない屋上は紫外線の影響を直接受けやすく、次の2Fバルコニーの写真と比較すると、表層部分のトップコートの減耗度合いに明らかな差が生じています。

6年経過の2Fバルコニー防水の状況。

屋上ほど紫外線の影響を受けてはおらず、写真ではほとんど劣化していないようにも見えます。

同じ家でも場所により、これほど大きな差が出てしまいます。立地条件その他によってはもっと大きな差になる場合がありますので、ここでご紹介しました6年という年数は参考程度にお考えください。

6年後の屋上トップコート塗り替え施工後。

前回の防水改修時に、下地補修をしっかり行っていますので、特に直すべきところは何もありませんでした。前回と変わらない仕上がりになりました。

防水層を保護しているトップコートは、徐々に減耗していきますので、定期的(概ね5年前後)なメンテナンスにより、防水の寿命を大幅に延ばしていくことが可能です。

メンテナンスにかかる費用は最小限で済みますので、トータルで考えれば経済的にもお得になりますのでお勧めします。