ここから防水工事に入ります。通気性能を有するシートを接着させた上に、ウレタン塗膜防水を形成していきます(国土交通省X−1仕様)。

下地に含まれる水分は水蒸気となって通気緩衝シート内及び既存伸縮目地内部を通気し、脱気筒から排出されるためふくれにくい構造になっています。

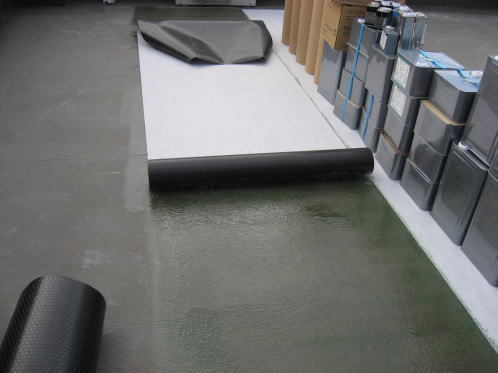

接着剤を塗布したあと、通気緩衝シートの貼り込み。

通気緩衝シートの貼り付け及び転圧後、シート同士のつなぎ目には専用のジョイントテープを、また端末部にはシーリングをそれぞれ施していきます。

端末部はシーリング後に専用テープで補強します。

立上りや側溝部にはこの通気緩衝シートは貼れませんので、メッシュ併用のウレタン防水仕上げ(国土交通省X−2仕様)となります。

この時点の写真は、樹脂モルタル及びプライマー塗布後に入隅部分のシーリングが終わったところです。

立上りや側溝部をメッシュ(ガラスクロス)で補強します。重なり部分は10cm程度ラップさせるようにします。

メッシュを貼り込んでいるところです。平場のシートまでオーバーラップさせます。

架台廻りの入隅シール及びメッシュ貼り。

架台廻りのメッシュ貼りが終わったところです。

立上り・側溝部に貼られたメッシュの上から、ウレタン防水材1層目を塗布したところです。

立上り・側溝部のウレタン防水材1層目が終了したら、今度は平場シートの上にも同じように1層目を塗布します。

これで、平場から側溝部・立上りにかけての防水層全体がシームレス(継ぎ目のない状態)につながりました。

ウレタン防水1層目完了後、1日か2日置いて硬化確認をした上で2層目(平場・立上り共)を塗布します。

弊社でよく行なう国土交通省仕様は、平場のX−1が平均塗膜厚3mm、立上りや側溝部は種別X−2となり平均塗膜厚2mmを確保した、信頼性の高い施工となります。

さらに1日か2日置いて次のトップコートに入ります。

トップコート(防水保護塗装)の塗布。ルーフバルコニーとして利用している防水面ですので、粗面仕上げ材を混入して軽歩行用トップとしています。

他にも無機質系のトップ材があり、それぞれに長所・短所がありますので、使用用途により適切に選んでほしいと思います。詳しくは施工店で確認するとよいでしょう。

ちなみに、今回施工前のトップ材は非歩行用でツルツルしていました。雨で濡れた床面は大変滑りやすく危険です。

トップコート塗布施工中。

トップコート塗布完了。これにより防水改修工事は全て完了しました。

この先の防水メンテナンスに関しては、5年程度に1度のトップコート塗布をお勧めしています。表層面を保護するトップコートが経年や紫外線等の影響で劣化してくると、その下にある防水層は想像以上に劣化速度を速めてしまうからです。

トップコートの施工はそれほど費用がかかるわけではありませんので、定期的なメンテナンスをした方がトータルコストで見た場合、断然お得なのです。

また、「5年に一度では短かすぎる」とお考えの場合には、フッ素仕様のトップコートもお勧めできます。こちらなら、10年間ノーメンテでいけます。但し、フッ素トップは材料費が何倍にもなります。使用用途やメンテに対する考え方を、施工店のアドバイスをもとに十分に話し合い、ご自分にあった方法を選んでください。

参考までに弊社の例では、現在のところ全体の3割程度がフッ素による施工比率となっています。防水のみならず外壁や他のメンテを加味した、総合的なアドバイスを是非してもらってください。

補足として、脱気筒と排水口廻りの施工を付け加えます。

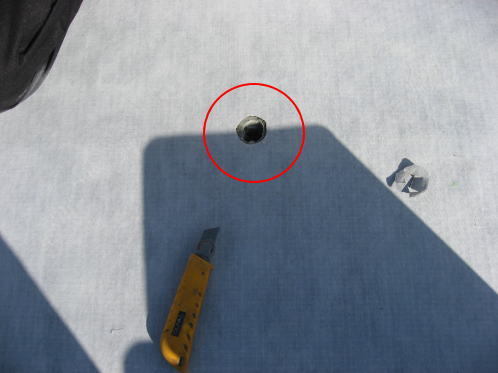

下地調整が終わって通気緩衝シートを貼る前に、既存伸縮目地の交差部に穴をあけます。今回は4ヶ所に脱気筒を設ける予定ですので、その数の穴をあけていきます。

通気緩衝シート内からの通気だけではなく、目地内部に含まれる水分も閉じ込めずにスムーズに水蒸気を排出させるためです。

目地内部は前述のように、シール材等で埋め尽くしているわけではありません。バックアップ材の下部に通気層を設けていますので、これを積極的に利用するわけです。

赤丸のところに脱気筒が設置されます。

シートを貼り付けた後、穴の位置を合わせて切り取ります。

脱気筒を取り付けたら、下地にある目地との関係はこんな具合になります。

防水が終わったあとの脱気筒の様子。

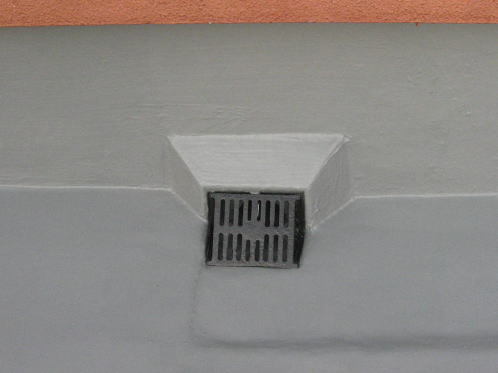

続いて排水口廻りです。既存のストレーナーを一部壊したところです。

高圧洗浄後の様子。

立上り・側溝部及びドレーン廻りにメッシュを貼り付けたところです。パイプの継ぎ目には特に注意を払いながら、奥までハケを使ってウレタン防水材を幾重にも塗り重ねていきます。

この時点で既に継ぎ目はなくなっていますが、このあと更にもう2層塗り重ねた後、トップコートで仕上げることになります。

尚、ここのドレーン廻りに関しては、ケースバイケースにより、鉛製の改修用ドレーンを使うこともあります。

トップコートの塗布が終わったら、事前に用意してあったストレーナーを取り付けて完了です。ピッタリと納まるものが見つかったので、違和感はないと思います。

このストレーナーは素手で簡単に取り外すことができますので、泥が詰まらないようにマメに掃除しましょう。